DESIGN

PHILO

SOPHY

ARCHITECT INTERVIEW

PHILO

SOPHY ARCHITECT INTERVIEW

伝統を解釈し、新たな京の邸宅を。

京都の普遍性と

固有性が響き合う、

五条通の

ランドマークレジデンス創造。

田の字エリアにありながら、京都駅界隈の最前席に位置する五条通。

北へ一歩奥に入ると京のまんなかに向けて歴史と伝統が息づく京の街並みが続く一方、

南のJR「京都」駅周辺は再開発などで

新たな賑わいと活気にあふれ、未来の顔を創造しています。

いわば、伝統と革新がほどよく融合する五条通こそ京の新たな建築の世界を表現するにふさわしく、

かつてない独自の存在感を放つ“KYOTO NEW MODE STYLE”の体現を

邸宅設計に込めました。

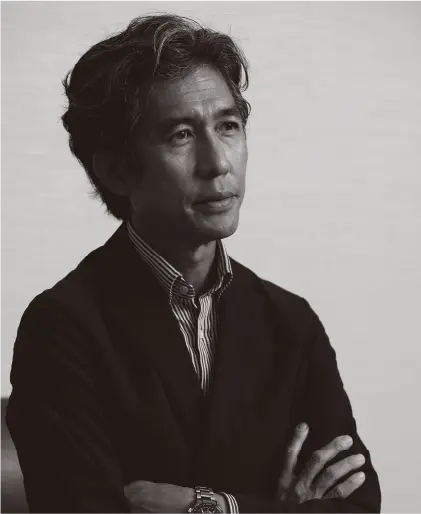

ARCHITECT

株式会社ユマ設計

安達 裕一

代表取締役、所長、一級建築士

「内なるもの」を表現し、かつ「責任ある形態」を考え、時代の変化に耐えうる美しい形を目指して、社会に貢献していきたいと考えています。

株式会社アーキネット京都

1級建築士事務所

小川 宙也

マネージャー、執行役員、一級建築士

建築に限らず、考え方や捉え方すべてにおいて多角的な視点からアプローチ。クライアントが気付けていない発想での提案も行い、ソリューションへ導きます。

京都に暮らし永く愛される五条通のランドマークレジデンスを。

幅員約50mの

五条通と新町通に面する角地を活かして。

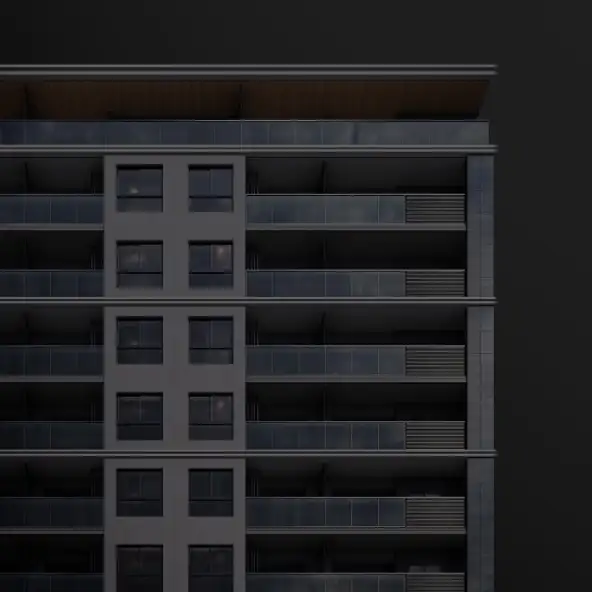

小川 初めに計画地を視察した際は、前面道路である五条通が約50mと広く、また敷地が南に開けているので開放感のある住まいが実現できると思いました。この辺りは31mの高さ規制を活かせるため、遠くから見た視認性を意識しつつ、歩道からの目線や西側の新町通から見た建築のあり方が最初にテーマとして浮かびました。

安達 京都は基本的に景観規制が厳しい街ですが、計画地は五条通沿いで比較的規制が緩やか。例えばパリなどでは大通に面した建築は高さも壁面も合わせて街全体に統一感をもたらしています。今回の計画地も同様に31mの高さ規制でスカイラインを整え、セットバックせずに壁面を均一にすることで、統一感のある景観が創出できますね。

小川 あとは、五条通から歩行者の視点からもヒューマンスケールを考慮して大味にならないよう、また二面接道の条件から南面と西面のデザインに配慮が必要だと考え、連続性のある表情を創出しています。

LAND

MARK

伝統的な「ザ・京都」ではなく、

モダンで普遍的な美しさを。

安達 外観デザインについては小川さんと幾度となく議論しましたが、今回はいかにも京都というような伝統的なデザインではなく、先進的でスタイリッシュな建築を目指すことで意見が一致しました。

小川 京都の奥まった場所では京都らしい意匠建築が好まれますが、今回は大通り沿いなのでモダンで普遍的な美しさを追求したい、またそれができる場所であるということです。特に外観でこだわったのは2層のスラブライン。京都で長年建築設計に携わってきた中で大切にしている設計方針ですが、高い建物がない京都では近景からの見え方が重要で、2層ごとの考え方が美しく均整も取りやすい。ですから、基壇部もそうですが、全体もスラブラインを2層の構成にこだわりました。

安達 あとは建築デザインが大味にならないことが非常に重要。基壇部は石材をきめ細かく分割したり、両サイドのマリオンは遠目からでも印象に残る流れ模様の石材を用いたり。

小川 スラブラインに凹凸を設けるなど、京都の建物がもつ繊細な佇まいを細かなディテールにこだわることで再現しています。京都の伝統建築は縦格子を細かく入れたり、隠し金具を使ったりしますが、そうした細やかさに配慮し、人の目線を意識したデザインを大切にしましたね。

安達 グレーのガラス手摺が洗練された表情を引き立てますし、基壇部の細かな素材やデザインも味わい深い仕上げです。

小川 中層階から最上階にかけてはセンターの窓を均整の取れた形状とし、全体としてシンメトリーに見えるデザインとしました。また最上階の庇には軒下にアクセントとして木目調塗装を施して遠目からでも視認性を高めるランドマークとしています。

京都の心やものづくりが生きる、心癒される共用空間。

一歩中に入ると、奥行きと

広がりを感じさせる独特の世界。

安達 ラウンジはエントランスアプローチの開口を約5m確保してガラス張りにすることで、あえて外から見えるような開放的な設えにしました。

小川 当初は京都らしくクランクしたアプローチで中が見えない導線を検討していたのですが、議論の末に間口を広く華やかな表情を持つアプローチへと帰着しました。例えるなら、ファッションブランドのショーウィンドウのような発想。それでいて沿道に彩りを与える花台、ロートアイアンのルーバーを用いて、奥行きを感じさせるけどしっかりプライベートを守るという配慮がなされています。

安達 エントランスホールの床と壁面はアプローチから連続する石目模様の磁器質タイルを用いるなど同素材を採用しているのもこだわっているポイントですね。それでいて、ラウンジに入ると、別世界のように独自の京都の世界が待ち受けるという。

小川 オーナーの方々に新しい京のスタイルを感じていただけるよう、モダンデザインを基調とした空間でありながら素材や形状を工夫して京都らしさも醸し出しています。壁面は京都の碁盤の目をモチーフにしたランダムな目地で石材を貼り分けたデザインウォール、床には麻の葉柄のストライプを組み合わせたロールカーペット、水の波紋をデザインした印象的な装飾が非日常の空間を形成し、京都の落ち着きと華やかさを演出しています。

COMMON

SPACE

雪見障子の発想を取り入れ、

京の風情を感じさせる坪庭。

小川 エントラスホールに入るといつも正面に迎える表情、そこは特にこだわりました。坪庭と枯山水の水をテーマに、独特の世界を描きたいと考えました。

安達 奥に設えた小さな坪庭ですね。私も特別な思いがあって、京都の大徳寺に孤蓬庵というお寺があり、そこの雪見障子が好きで見に行きます。その窓からは、庭全体ではなく一部分を見せることで広がりが空想できる。こうした京都ならではの伝統文化、心遣いも日々の暮らしの中で感じていただきたいところです。

小川 窓全体をガラスにする見せ方もあるのですが、今回はそうではなく、京都の隠す美学が粋であるいうことで地窓を採用しました。地窓の上の部分は竹柄をモダンにアレンジした分割パターンをロートアイアンで制作し、京都らしさに華を添えています。また、坪庭は高さを表現するために石を階段状に重ねて庭の広がりを感じさせるように配置するとともに、足元にはガラスのアートを設置することで、遠くから見た時と近づいて見た時の表情の違いも愉しんでいただけるよう工夫しています。

坪庭アートデザイン監修

ガラス造形作家 西中千人NISHINAKA Yukito

「命の煌めき・転生・永遠の循環」をテーマに、古の日本の美にインスパイアされたガラス表現を追求。代表作は、叩き壊して生まれ変わる「ガラス呼継(よびつぎ)」と 宇宙と命のつながりを メッセージとした「ガラス枯山水」。第1回現代ガラスの美展 in 薩摩 大賞、WIRED 主催 CREATIVE HACKAWARD 2013 グラフィック賞、ドイツ World Media Festivals 金賞、サーキュラーアワード・サーキュラー エナジー賞等受賞。

京都の作家とのコラボレーションで、新たな空間価値を創造。

1200年の文化と伝統を現代に生かし、

NEW MODEの邸宅へ。

安達 京都の“ものづくり”で活躍されている作家さんや老舗の企業様とのコラボレーションも実現しましたね。同じ京都ということで、この街の新たな文化の創造や可能性にも共鳴することができました。

小川 当社では以前に「伊と幸」さんとホテルのインテリアデザインなどでご一緒させていただきました。非常に仕上がりがよく、お客様からの評価も高かった実績があり、それ以来長くお付き合いさせていいただいています。ラウンジのデザインウォール中央にある水平ラインの絹ガラスを創作していただきました。

安達 「細尾」さんは世界的にも有名な京織物の作家さんで、京都の伝統デザインをモダンに昇華させている。まさに今回のプロジェクトに適任の方だと思います。ラウンジの格式を演出するためのソファ張地や内部廊下のアートを手がけていただきましたね。

小川 「陶額堂」さんは、陶のオブジェなどを作る会社さんですが、ガラスも扱っています。今回採用したようなカービングガラスの加工ができる会社はなかなかありません。ラウンジでは坪庭と枯山水の水を感じさせるテーマから壁面に象徴的なガラス素材が欲しかったので、水の波紋を施したガラスのオブジェを作っていただきました。こちらもイメージ通りの仕上がりでとても満足しています。

小川 やはり私たちの仕事は常に情報を取り入れながら、どのような方々と一緒にお仕事をして新しい建築の世界が創造できるかを考えいく必要があると、常日頃心がけています。

安達 京都の住まいは京都の方だけに限らず、美意識の高い全国各地のお客様も多く、また今では世界のお客様からの注目度やご要望も高まっています。

小川 そうですね。そうした時代の中で、1200年の歴史と文化のあるこの京都で本物をつくるというという使命感があります。それは昔のものをそのまま使うのではなく、伝統的なものを現代的に解釈し、それをいかにして、次の世代に渡していくか。京都ならではの先進性とはそういうことを繰り返して、今があると思います。このレジデンスでの暮らしを通して、京都の洗練されたNEW MODEを感じていただければと願っています。

COLLABO

RATION

-

ガラスウォール

株式会社 陶額堂

建築や広場に特化した美術の構想から制作までを行う。敷地に根ざす歴史や空間の用途から最適な表現を構想・提案し、陶とガラスの工房で素材に変換した作品を制作。近年は、独自表現の創作・展示活動を展開。

-

絹ガラス

株式会社 伊と幸

きもの文化を創造し技を凝らした作家たちは、絹織物の上にその美を表現し、日本の心を刻んできました。現代の職人たちもまた伝統に向き合い、わが風土に寄り添う事で自然本来の美や感性を探求しています。純国産の絹糸が織りなす物語を受け継ぎ、空間に生かすお誂えの逸品をお届けします。

-

ファブリック

株式会社 細尾

元禄元年(1688年)、京都西陣で大寺院御用達の織屋として創業。京都の先染め織物である京織物は1200年前より当時の富裕層に支持を受け育まれてきました。現在は伝統的な京織物の技術を継承しながら革新的技術とタイムレスなデザイン感性を加え、唯一無二のテキスタイルを生み出し、国内外のラグジュアリーマーケットに向けて展開しています。